専門医プログラムについて

Specialist's program

救急科専門研修プログラムへの誘い

近年、全国的に救急搬送件数は増加の一途をたどっており、救急医学・救急医療の社会的役割はますます重要性を増しています。コロナパンデミックを経て、救急要請に対して受け入れ先が見つからない「搬送困難事案」は社会問題として顕在化しました。

こうした背景の中、当院では2021年より「地方大学病院として地域救急医療へ積極的に貢献する」という方針のもと、救急車の積極応需を進め、2024年は5,277件に上りました。我々、高度救命救急センターは、大学病院としての教育・研究の使命を果たしつつ、臨床の最前線で地域医療を支える実践を行っている、本プログラムの特長を以下にご紹介します。

① 豊富な症例数(年間6,000件前後の救急搬送)

最重症、緊急度の高い症例はもちろんのこと、かかりつけや地域の患者さん、重症度は高くなくとも一般病院では受け入れが難しいと考えられる症例まで様々な救急患者の初期診療を一貫して我々が担当しています。そして各専門診療科の協力のもと、EICU(救急ICU)に入室する患者さんは我々が主科として、集中治療管理を行い、救命から看取りまで責任を持って対応しています。

② 充実した指導体制

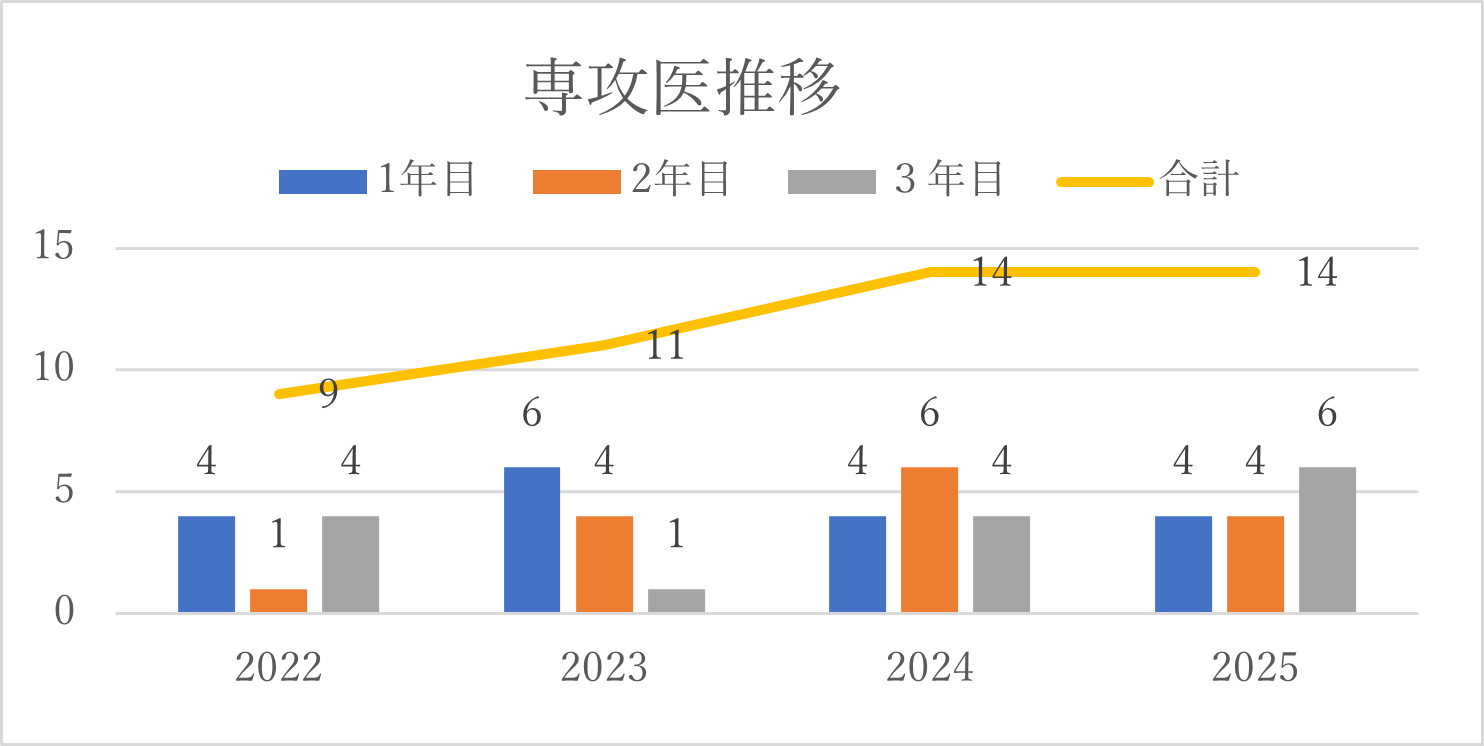

日本救急医学会救急科指導医5名、救急科専門医12名に加え、小児救命救急センターも併設しており、小児科専門医5名を擁していることも大きな特徴です。2023年からはドクターカーの運用も始まり、小児・成人を問わず、外因や内因に関わらず全ての救急疾患のプレホスピタル・初期診療から集中治療、入院管理までを一貫して経験し、指導を受けることが可能です。

③ ダブルボード取得の支援

救急科専門医を取得したからといって、生涯救急の現場に立ち続ける必要はありません。むしろ、救急的な視点や思考法を持つ医師が他分野で活躍することも、地域にとって重要だと考えています。外科、内科、小児科、整形外科、脳神経外科などと救急科のダブルボード取得も推奨しており、個々のキャリアに応じた柔軟な提案が可能です。取得の順番や時期についても個別に相談に応じています。既に2021年度からは「岡山大学病院外科救急連携プログラム」が始まっています。

④ アカデミックキャリアの形成

医師人生の中で研究に専念する期間を持つことは貴重な経験です。当院では過去5年間で専攻医の約半数が大学院に進学し、全員が医学博士号を取得しています。研究テーマは基礎と臨床が半々で、両方に取り組む例もあります。救急医療は対象領域が広く、自身の興味に合ったテーマが必ず見つかるはずです。研究にも積極的に取り組み、アカデミックな視野も広げていきましょう。

⑤ 働き方改革

当院では以前から完全シフト制を導入しており、オンオフの切り替えが明確です。しかし、働き方改革とは単に労働時間を短縮することではなく、「限られた時間でいかに充実した研修を積むか」が重要だと考えています。多様な症例と活発な研究環境を備えた当施設であれば、高い満足度とやりがいを感じていただけると確信しています。

ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。心よりお待ちしております。

研修プログラムの詳細はこちらから

レジデント研修プログラム https://qqka-senmoni.com/3986

連絡先:湯本哲也(tyumoto@cc.okayama-u.ac.jp)