取り組みや研究内容に関しては以下をご覧ください。

https://researchmap.jp/taka_ce

インタビュー:藤本こうじ

目的のない学生から臨床工学技士へ

ーーー学生自体は、どのような学生だったのですか?

高校生のときは明確な目標のない学生でした。

臨床工学技士を知ったきっかけは、医療ドラマです。親のすすめもあり、「人の役に立てる医療職が良いかな」と深く考えず、学校へ進学することにしました。学生時代も、まじめに勉強はしていましたが、どこか自分に自信のもてない学生だったと思います。

転機になったのは、臨床現場での実習です。実習先は、地元の急性期病院でした。規模は500床ほどで、地域のなかでは大きな病院です。

現場で活躍している臨床工学技士の方を見て「これほど必要とされている仕事なんだ」「これほど幅広い仕事ができるのか」と憧れをもちました。しかし、当時は自分に自信がなく、大規模な病院で働く自分はイメージできなかったのです。

「自分でもできるかも」と入った病院には同じ職種がいなかった

ーーー臨床工学技士としてのキャリアはどのようにはじまりましたか。

臨床工学技士として働きはじめたのは、広島県内にある脳神経外科の病院です。

これから、循環器の領域をスタートさせるため、臨床工学技士を募集していました。

臨床工学技士の部署もこれから作る段階で、「これからベテランを連れてくる」「その人に教えてもらいながらゆっくり働ける」と聞きました。比較的、規模が小さく「これなら、自分でも働けそうだな」と思ったのです。

しかし、実際に入職してみると、臨床工学技士は自分だけ、という状況でした。どのような手違いがあったのか今でも分かりません。

そもそも、臨床工学技士が在籍していない病院であり、職員のほとんどが私の職種を知らない状況でした。

入職後、すぐに「あなたをどう扱えばいいか分からない」といわれたのを、今でも覚えています。部署自体これから立ち上げるため「そもそも、配属される場所がない状態」からキャリアがはじまりました。

配属される部署がない。ニーズがあるところに飛び込み業務を形成

ーーー入職時は部署も確立されていない状況ですよね。新卒でどこに配属されたのですか?

行くあてのない私が配属されたのは「中央材料室」です。中央材料室は、使用済みの医療機器の回収や、滅菌を行う部署です。そこで、看護師の方のもとで働くことになりました。

当時は、医療機器の管理や処置など、一般的に臨床工学技士が行う業務を看護師の方がすべて行っていました。

そこで、看護師の方に指導してもらいながら、少しずつ臨床工学技士として自分がやるべき仕事を覚えていったのです。また、先生にも処置の介助や、手技について、現場で学ぶ機会をいただきました。

また、私たちは、医療機器を扱うため医療機器メーカーの方と接する機会が多くありました。そういった方に医療機器の情報を教えてもらいながら仕事をすすめていったのです。

ーーー臨床工学技士としての経験もない状況でしたが、どのようなことを意識しながら仕事していたのですか?

とにかく、意識していたのは、病院内で困っていること、手が足りていないところに入っていくことです。積極的に声をかけて、ニーズがある部分を業務にしていくことで、仕事の幅が広がっていきました。

そうしていると、集中治療室での業務や、心臓カテーテルの介助など、現在の一般的な総合病院ぐらいの範囲まで業務が広がっていきました。

3年間で臨床工学技士が部署として確立。仲間が増えることで出てきた疑問

ーーー部署が大きくなることで新しい悩みが出てきたとか?

入職して、3年後には業務も拡大して、臨床工学技士自体も11人にまで増えました。

病院内で「臨床工学技士が認められている」という実感も大きかったです。やりがいもあり「もっと色々なことに挑戦したい」「部署をさらに発展させたい」という思いが高まっていった時期でもあります。

一方で、他職種も含めて新しいスタッフが入ってくることで、新しい悩みが生まれました。特に、若手のモチベーション維持については、悩みました。

ーーー具体的にはどのような悩みだったのですか?

何人かの後輩は、仕事に楽しさを感じられないまま働いているように見えたのです。業務がルーチン化されることで「仕事=業務」になっていたのかもしれません。

私が入職したときは、環境が整っておらず「自分しかいない」「自分がやるしかない」という状況でした。初めて見る症例は、必要な知識を予習して、処置に必要な手技を練習して臨んでいたものです。

ニーズや課題が山積みで、やればやるほど部署が発展していく。そのような状況に自然とモチベーションが高まっていきました。しかし、そのようなモチベーションをすべての後輩たちから感じなかったのです。

もちろん、私の指導不足が原因のひとつではあったと思います。とはいえ、「目標をもって取り組めば、やりがいのある仕事なのに、なぜ…」と、純粋に疑問でした。

私が入職した状況と、後輩たちが入職したときの環境は大きく異なります。

「環境が整った場所では目的意識をもちにくいのではないか」「先輩がいることで危機感が持ててないのではないか」と、考えるようになりました。

仕事に診療報酬がつかない。見えてきた臨床工学技士の課題

ーーー「臨床工学技士」という職種についても悩んでいたとか?

「臨床工学技士」という職種自体も、今後どうなっていくのか不安がありました。当時から、臨床工学技士の仕事に、診療報酬がつかないことが、話題になっていたのです。

「診療報酬がつかない」とは、臨床工学技士の業務が公的医療保険の「保険点数(診療報酬)」として評価されていないということです。つまり、私たちの仕事が国に認められていないことになります。

当時から、臨床工学技士は、社会的な知名度がほとんどありませんでした。ほかの医療職とは異なり、臨床工学技士はメディアでほとんど取り上げられません。

実際、異業種交流会にいっても、医療業界以外で私たちのことを知っている人はいませんでした。診療報酬につなげるためには、私たちがやっていることの意義を、社会に認知してもらう必要があると考えていました。

また、臨床工学技士の仕事は、AIや移植医療の発展で、機械に変わる時代が来るかもしれないといわれていたのです。これらから、職種のあり方について、危機感を覚えていました。

ーーーそこから、なぜ岡山大学に進むことになったのですか?

岡山大学の高度救命救急センターで、臨床工学技士をさらに発展させていくという話がありました。当時、お世話になっていた先生から、そこで勉強してくるようにすすめられていたのです。

また、臨床工学技士の今後についても、「確立されてない分野を進むためには、学位をとったほうがいい」と、アドバイスを受けていたのです。

このような流れから、岡山大学病院への移籍と、大学院への進学を決意しました。そこから、必死で勉強して、2014年に岡山大学の大学院入学と、岡山大学病院への入職が決まったのです。

学び直しを決意して、岡山大学病院へ

※岡山大学病院のドクターヘリ

ーーー岡山大学病院へ入職して、どのような変化がありましたか?

これまでの病院では、掃除を含む雑用から、処置の介助、医療機器の管理など、さまざまな業務を行ってきました。しかし、大学病院では、職種ごと、部署ごとの仕事が細分化されています。

臨床工学技士の業務範囲も明確に定められており、「最低限の業務以外はやらなくていい」という雰囲気を感じました。これまでの病院とのギャップが大きく、考え方の違いに苦しみました。

また、大学病院の職員は、医師や看護師など、どの職種の方も優秀な方ばかりです。

呼吸器の点検のため患者様に近づいたとき、看護師の方に「たいして理解していないのに、触らないでください!」と、いわれたこともありました。

そのような状況で「そもそも、自分って必要されているのか?」「このなかで、自分に何ができるのか」と、自信を失っていきました。

この環境で認められるためには、さらに勉強が必要です。そこから、救急・集中治療分野での勉強、臨床工学技士会への参加、大学院での研究など、自分にできることに力を入れるようになっていきました。

大学院の研究で、課題発見と解決の重要性を学ぶ

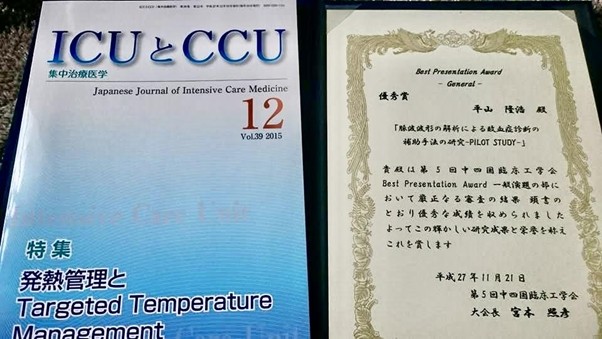

※学会で優秀賞を受賞した研究

ーーー大学院ではどのような研究をされていたのですか?

敗血症診断の補助手法や、透析の薬剤吸着についてなどです。当時から、臨床工学だけではなく、多職種の方と共同研究する機会が多かったと思います。

研究は、課題発見、仮説、検証、結果、考察のプロセスを繰り返します。これらは臨床現場でも大切な考え方です。

なかでも、重要なのは「課題を発見する力」です。私の研究は、臨床現場でのささいな疑問や、誰かが発した言葉をきっかけにはじまっています。こうした研究は、実際のニーズが高く、学会で賞をいただいたこともありました。

日々の仕事をルーチンワークとしてこなすのではなく、「今困っていること」から課題を見つけて、解決する力は臨床現場でも重要です。研究を通して、こうした力を身につけられたのは、今後につながる大きな変化でした。

コロナパンデミックをきっかけに大学の研究者へ

ーーーそこから、なぜ大学の研究者になったのですか?

しばらく、大学病院で働いていると、大きな転機がありました。新型コロナウイルスの感染拡大です。当時は、多くの病院で、医療機器をはじめとした医療資源の不足が起こりました。

これらを解決するためには、県や市など、各自治体単位での管理体制が必要です。

特に、医療資源については、自治体単位で管理して、不足している病院に投入できる体制があれば良かったと考えるようになりました。

しかし、こうした地域の課題は、現場の職員として働くだけでは解決が難しい。そこで、現場を離れて、こうした課題の研究に取り組みやすい大学の教員(准教授)になったのです。

大学の教員の仕事は、主に学生の教育と研究です。決まったシフトはなく、時間の使い方も自分でコントロールできます。もちろん、研究で結果を出す必要があるため、プレッシャーはあります。解決すべき課題に取り組むため、働き方を変えていったのです。

コロナ患者の待機所の運営に携わり、多職種、多機関連携の重要性に気づく

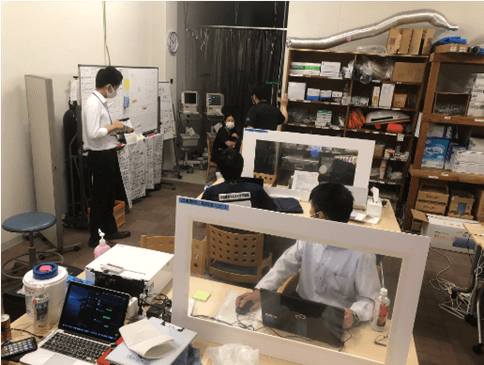

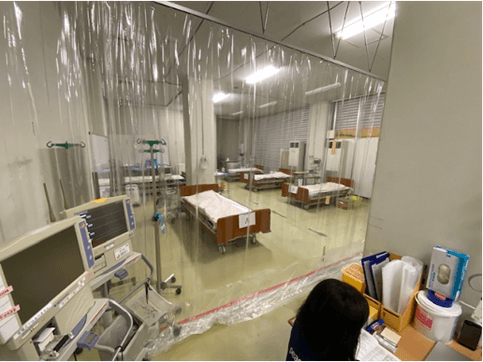

※コロナ待機所の様子

ーーー現在の事業や研究につながるきっかけを教えてください。

大学の研究者になった直後、新型コロナウイルスの第4波、第5波の感染拡大が起こりました。このときは、罹患者の急増により、救急搬送先が見つからないケースが相次ぎました。

岡山県の要請を受け、一時的に患者様を受け入れる「待機所」の立ち上げと、運営に関わることになったのです。私の役割は、各専門職の調整や、医療資源の管理でした。

待機所の運営には、医師や看護師、行政職員など、さまざまな機関から、多職種が派遣されています。

限られた人員や設備を効率的に運用するためには、感染症対策の知識だけでなく、多職種との円滑な連携が不可欠です。

待機所の運営にあたり、今回のような感染拡大や、災害時には、専門職の連携が重要だと学びました。そこから大学の研究も、災害時の多職種・多機関連携が大きなテーマになっていきました。

これからのキャリア形成について

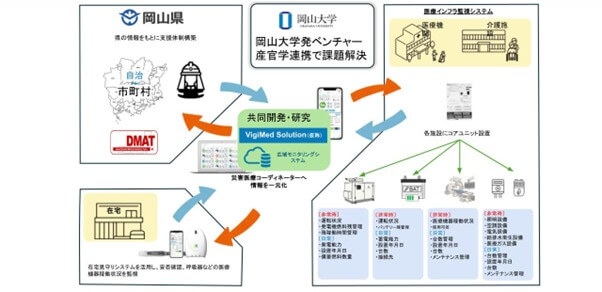

※現在、構想している医療資源管理プラットフォーム事業

ーーー今の取り組みと、これからやりたいことを教えてください。

大学の研究では、岡山県内の病院を調査して、災害時の備えや、災害時訓練の実施状況、非常電源の確保などの課題を明らかにしています。

大きな課題は見えてきており、自治体の協力を仰ぎながら、病院の管理体制や、災害についてのコンサルタントを行っています。

そもそも、医療業界の人手不足、医療提供力が足りない部分も大きな問題です。これらを解決するためには、拠点となる病院を中心に、介護施設、地域のクリニック、自治体などの協力が必要です。

各機関ごとの医療機器の情報共有、医療に関わる人材が柔軟に業務を行えるようなプラットフォームの構築に、事業として取り組みはじめました。

まだまだ、学ぶことも多く、厚生労働省の起業家育成プログラムや、岡山県内ビジネススクールに参加しながら、こうした事業をすすめています。

仕事で重要なのは「誰かの課題」を解決する視点

※構想中の事業をプレゼンする

ーーー最後に、これまでの経験を通して、仕事で大事だと感じている視点を教えてください。

「仕事は業務」「仕事はお金を稼ぐこと」という考え方は、もったいないなと感じています。本来、仕事の主軸にあるのは「課題解決」です。

誰かが困っていることを見つけて、解決して、感謝され、楽しくなっていく。この流れが重要です。「仕事が面白くない」と思うのは、それが誰かの課題になっていないのかもしれません。

ーーー医療従事者が、キャリアを形成するために重要なことは?

医療従事者といえど、病院のなかだけで働くと視野が狭くなってしまいます。ほかの病院の方や、ほかの職種と関わり視野を広げることが大切です。

特に、20代から30代の働き方は、その後のキャリアを左右する重要な要素。まずは、なんでも主体的に取り組むことです。

「好きなことを仕事にする」のではなく、「やってみることで好きになる」こともあります。新しい環境に飛び込むことで、新たなスキルや視点を見つけてほしいと思います。